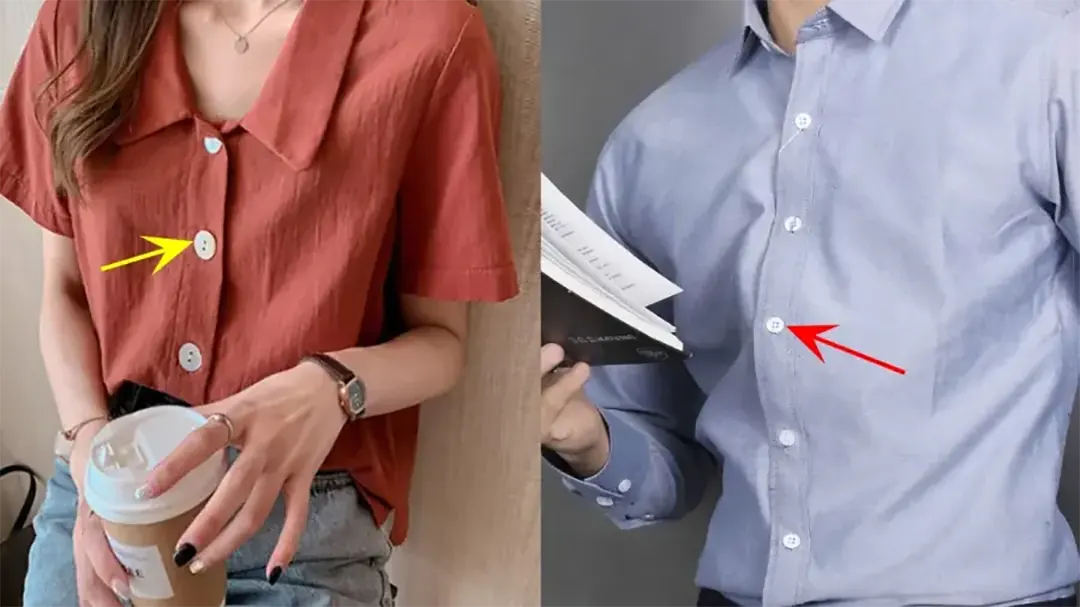

L’énigme des boutons inversés : une divergence vestimentaire entre hommes et femmes

Ce détail vestimentaire, souvent négligé, renferme une histoire captivante. L'orientation opposée des boutons sur les vêtements masculins et féminins trouve son origine dans des coutumes ancestrales et des usages sociaux. Explorez comment cette singularité textile révèle la transformation des identités de genre au fil du temps.

Des racines médiévales ancrées dans la hiérarchie sociale

Pour comprendre cette curieuse différence, remontons le temps jusqu’à l’ère médiévale. C’est au XIIIe siècle que les boutons commencent à orner les tenues en Europe, mais ils symbolisaient alors un signe de prospérité. Fabriqués dans des matériaux luxueux comme l’ivoire ou la nacre, parfois enrichis de gemmes, ils décoraient surtout les vêtements des classes aisées. À cette période, s’habiller était un rituel… qui exigeait fréquemment l’intervention d’une aide.

Les nobles dames ne se vêtaient pas seules. Elles étaient assistées par des domestiques, en grande partie droitiers. Pour faciliter la tâche de ces derniers, les boutonnières étaient placées sur le côté gauche, offrant une meilleure prise lorsqu’on se tient face à la personne que l’on aide à s’habiller.

Résultat : cette disposition gauche des boutons s’est peu à peu érigée en indice subtil de rang social, un symbole de distinction… qui subsiste encore de nos jours.

Le côté masculin : une affaire de praticité militaire

Du côté des hommes, l’explication prend une tournure totalement opposée. Leurs habits, en particulier ceux des guerriers et de l’aristocratie, étaient conçus pour l’efficacité sur le champ de bataille. Un facteur déterminant entre en ligne de compte : comme la majorité des hommes étaient droitiers, il fallait pouvoir brandir une arme sans gêne.

Placer les boutons à droite éliminait tout risque d’interférence avec ce geste vital. Cette configuration s’est étendue même aux vêtements civils, devenant une manière tacite de proclamer : « Je suis prêt à agir ». Un legs direct des équipements guerriers, des joutes chevaleresques et des traditions de chasse… en somme, de l’univers viril et martial d’autrefois.

Une tradition qui perdure dans la mode contemporaine

Ce détail en apparence insignifiant, d’abord motivé par des besoins fonctionnels, est devenu une norme esthétique. Aujourd’hui, rien ne s’opposerait techniquement à uniformiser ou à changer la place des boutons. Pourtant, la coutume persiste avec entêtement. Cette différence aide aussi à distinguer aisément les sections hommes et femmes dans les magasins ou sur les cintres.

Même si certains créateurs modernes s’amusent à bousculer ces codes pour interroger les identités de genre, dans l’écrasante majorité des cas, la règle immuable reste : boutons à gauche pour les vêtements féminins, à droite pour les masculins.

Cette distinction a-t-elle encore sa place aujourd’hui ?

D’un point de vue purement pratique… pas vraiment. Nous sommes désormais nombreux à nous habiller sans aide, quel que soit notre genre. Mais d’un point de vue culturel, cette singularité représente un héritage précieux : la mode ne se résume pas à l’éphémère. Elle reflète aussi les usages, les statuts sociaux et l’histoire.

En préservant ces spécificités, l’industrie du vêtement perpétue subtilement le récit de siècles de pratiques, d’évolutions et de gestes ancrés dans l’inconscient collectif.

Preuve que le plus infime détail peut renfermer un patrimoine historique fascinant.